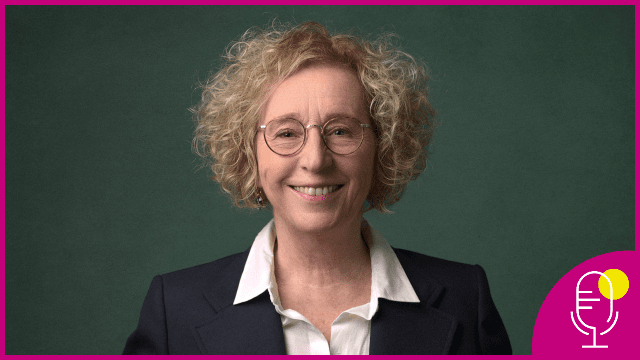

Muriel Pénicaud « Le futur du travail sera pluriel, incertain, mais porteur d’innovations collectives »

Ancienne ministre du Travail, DGRH de Danone et Dassault Systèmes, DG de Business France et ambassadrice de France à l’OCDE, et aujourd’hui engagée au plan international dans la gouvernance d’entreprises et la diffusion des enjeux liés au futur du travail, Muriel Pénicaud n’a jamais cessé de placer l’humain au cœur de la transformation. Face à l’accélération technologique, aux bouleversements démographiques et écologiques, et aux nouvelles aspirations générationnelles, elle appelle à repenser en profondeur nos modèles d’organisation, de formation et de protection sociale. Un chantier vertigineux, mais aussi enthousiasmant, dans lequel les alumni ont toute leur place.

Reflets Magazine : Vous récusez l’idée d’une « fin du travail ». Pourquoi est-ce si important aujourd’hui ?

Muriel Pénicaud : Parce que ce débat est ancien, et toujours à côté de la plaque. Depuis plusieurs décennies, certains annoncent la disparition du travail. Or, toutes les études sérieuses, tous les scénarios crédibles, montrent une transformation en profondeur, pas une disparition. Je ne m’inscris pas dans un débat idéologique : ce qui m’intéresse, ce sont les réalités, les risques, les opportunités. Le travail va changer – radicalement – mais il restera un pilier essentiel de nos sociétés, de notre vie collective, de notre identité personnelle et collective.

RM : Vous évoquez un « tsunami du travail » d’ici 2030. Que recouvre cette expression ?

M. Pénicaud : Ce n’est pas une image de catastrophisme. C’est une manière de nommer l’ampleur et la vitesse inédites des mutations que nous vivons. Ce qui rend la période actuelle unique, c’est la convergence simultanée de quatre vagues de transformation. D’abord, l’intelligence artificielle, qui impacte d’ores et déjà toutes les chaînes de valeur, et particulièrement les emplois dits « cols blancs » ou « cognitifs », y compris dans le droit, la finance, le marketing, le commercial ou les RH. Ensuite, la transition écologique, dont on ne mesure pas assez l’effet sur les métiers, depuis la production jusqu’à la consommation. Troisième vague : les dynamiques démographiques mondiales, avec un Nord vieillissant, un Sud très jeune, et des tensions croissantes sur les marchés du travail, incitant aux migrations professionnelles. Enfin, le rapport au travail lui-même : dans tous les pays, la hiérarchie des priorités a changé. Le travail n’est plus forcément numéro un dans la vie. Cette bascule, accélérée par la crise du Covid, concerne toutes les classes sociales. Ce télescopage crée une situation d’instabilité, mais aussi une capacité d’invention sans précédent.

RM : L’Europe, et la France en particulier, sont-elles prêtes à faire face à ces mutations ?

M. Pénicaud : On pourrait dire qu’on est « au milieu du gué ». La prise de conscience progresse, mais les investissements technologiques et en compétences restent très en deçà des enjeux. Sur l’IA, il y a de grands débats, et quelques champions. Mais si nous ne voulons pas être seulement consommateurs de technologies venues des États-Unis ou de Chine, il faut que l’Europe agisse collectivement, avec ambition.

Quant à la formation et aux compétences, nous reculons : la France est passée de la 5e à la 25e place dans les classements PISA. Le classement de la population active sur les compétences fondamentales chute aussi. On n’investit pas assez dans l’éducation, la formation, la capacité à innover. Pourtant, c’est là que tout se joue.

RM : Vous plaidez pour une approche stratégique de la transformation dans les entreprises. À quoi cela ressemble- t-il concrètement ?

M. Pénicaud : Cela commence par une lucidité. Trop peu d’entreprises ont pris le temps d’analyser ce que l’IA ou la transition écologique signifient, concrètement, pour leurs métiers, leurs processes, leurs compétences. Où la valeur se déplace-t-elle ? Que devient le rôle de l’humain dans tout cela ? Quels métiers vont émerger ? disparaître ? être profondément reconfigurés ? Il faut placer ces réflexions au cœur de la stratégie d’entreprise, ne pas les laisser cantonnées aux RH ou à la formation. Et comprendre que les compétences de demain ne seront pas « disponibles sur le marché ». Il faudra les créer. Ce qui suppose des alliances nouvelles entre entreprises, écoles, universités, organismes de formation. Une porosité renforcée entre formation initiale et continue. C’est un immense défi – mais aussi une formidable opportunité.

RM : À l’échelle mondiale, vous évoquez un milliard d’emplois concernés. Comment se préparer à une telle bascule ?

M. Pénicaud : Il faut d’abord prendre la mesure du bouleversement. 50 à 80 % des emplois vont être créés ou supprimés ou, pour la majorité, transformés en profondeur. Pour se préparer, Singapour – qui planifie beaucoup – a estimé qu’il faudrait 120 jours de formation par an pour chaque actif si on n’invente pas d’autres manières d’apprendre en continu ! Cela donne l’ordre de grandeur du défi. On ne peut plus penser la formation comme un « stage » de temps en temps. Il faut inventer un modèle d’organisation du travail intégrant une formation continue agile, embarquée, organique, hybride, itérative. 65 % de nos enfants feront un métier qui n’existe pas aujourd’hui : c’est l’opportunité de réinventer l’interaction entre le travail et la formation.

RM : Les jeunes générations, justement, semblent rejeter les anciennes formes d’engagement. Quel nouveau contrat social imaginez-vous ?

M. Pénicaud : Le CDI, longtemps Graal absolu, est désormais perçu comme une contrainte. Certains jeunes le refusent, d’autres y posent des conditions. Non pas par désengagement, mais parce qu’ils recherchent de l’autonomie, un mode projet, une flexibilité choisie. Beaucoup se tournent vers l’auto-entrepreneuriat, sans filet de sécurité. En face, les organisations restent souvent rigides. Le lien de subordination classique ne fait plus sens. Il faut inventer une forme de « flexisécurité » du XXIe siècle : garantir des droits portables, protéger sans enfermer, reconnaître des formes d’engagement nouvelles. Et surtout, repenser le management. Les jeunes ne veulent pas de chefs. Ils veulent des coachs. Des figures inspirantes qui accompagnent, qui révèlent, qui reconnaissent et qui font grandir. Des leaders authentiques, cohérents, guidés par le sens et la bienveillance.

RM : Face à l’automatisation, quelles compétences humaines deviennent décisives ?

M. Pénicaud : Tout ce qui n’est pas automatisable : créativité, coopération, curiosité, empathie, intelligence émotionnelle et pratique. Ce sont ces dimensions essentielles de notre cerveau – longtemps considérées comme secondaires par notre système éducatif et managérial – qui vont créer de la valeur. L’IA excelle dans l’analytique, le répétable, le transactionnel, le rationnel. Elle devrait permettre un gain de 30 % des heures travaillées. Mais elle ne sait pas coopérer, inventer, ressentir. Or, l’innovation, la résolution de problèmes complexes, l’intelligence collective... tout cela repose sur les « soft skills ». Aujourd’hui, selon une étude de l’OCDE, la durée moyenne de validité des compétences issues de l’enseignement supérieur professionnel est de... deux ans. En 1987, c’était 30 ans. Cela veut dire que ce qui compte, ce n’est plus seulement le contenu, mais la capacité à apprendre, à articuler nos trois formes d’intelligence, ce que les sciences cognitives appellent l’intelligence analytique, l’intelligence créative et émotionnelle, et l’intelligence pratique – cette dernière étant complètement sous-estimée.

RM : Comment prépare-t-on les individus à se projeter dans des métiers qui n’existent pas encore ?

M. Pénicaud : Il faut d’abord permettre à chacun de comprendre le fonctionnement de ces technologies et développer ses compétences, pour ne pas subir mais choisir sa vie professionnelle. C’est le sens du compte personnel de formation (CPF) que nous avons ouvert à 30 millions d’actifs en 2019. Un des enjeux pour tous est de comprendre dans les grandes lignes les fondements, biais, risques et opportunités de l’IA. On ne peut pas questionner ce qu’on ne comprend pas. Il faut apprendre à poser les bonnes questions, questionner les sources, exercer son esprit critique. C’est l’art du prompt. L’enseignement redevient socratique. Mais il faut aussi penser la reconversion autrement. J’aime beaucoup l’exemple du CHU de Montréal. Grâce à l’IA, ils ont gagné 30 % de productivité sur la logistique hospitalière. Au lieu de supprimer des postes, ils ont réinjecté ces ressources dans du temps humain avec les patients. Résultat : meilleure qualité de soins, guérisons plus rapides. C’est ce type de choix stratégiques qu’il faut généraliser. La valeur se déplace sur l’humain.

RM : Vous avez choisi la bande dessinée comme média

pour parler de tout cela. Pourquoi ?

M. Pénicaud : Parce que je voulais toucher un public large, de toutes générations et catégories sociales, pour ouvrir un débat public sur le futur du travail, qui nous concerne tous. Le roman graphique a ce pouvoir extraordinaire : il rend accessibles des sujets complexes sans les simplifier à l’excès. J’ai interviewé, avec mon coscénariste Mathieu Charrier et notre dessinateur Nicoby, des personnalités très diverses – Christine Lagarde, Thierry Marx, Marylise Léon, etc. – qui ont accepté de devenir les personnages d’un récit. Et on a construit une fiction autour de Soraya, une lycéenne qui mène une enquête sur le travail de demain. C’est vivant, incarné, documenté, vérifié, sérieux et humoristique. Et ça crée du dialogue. D’ailleurs, beaucoup de lecteurs m’ont dit qu’ils en avaient acheté plusieurs exemplaires pour pouvoir débattre en famille, et des entreprises et réseaux professionnels le diffusent pour ouvrir un débat avec leurs managers et collaborateurs. C’était exactement l’objectif.

RM : Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ? Et qu’est-ce qui vous donne confiance ?

M. Pénicaud : Ce qui m’inquiète, c’est qu’on applique de vieux réflexes à des mutations inédites. Qu’on réduise les coûts plutôt que d’innover. Qu’on n’investisse pas assez dans la souveraineté technologique européenne et l'éducation du fitir. Qu'on laisse l'IA accroître les inégalités, renforcer le contrôle social, appauvrir le débat. Je crains que nous ne changions pas de logiciel assez vite.

Mais ce qui me rend confiante, c'est l'énergie que je vois partout. Dans les entreprises, dans les écoles, chez les jeunes, chez les moins jeunes. Il y a une envie de construire, d'expérimenter, de faire autrement. Si on décloisonne les silos, si on fait coopérer technologie et humanité, seniors et juniors, alors oui, on peut faire du travail un formidable levier de progrès collectif.

RM : Quel rôle pour les alumni de l’ESSEC dans cette transformation ?

M. Pénicaud : Un rôle essentiel. En tant que dirigeants, entrepreneurs, innovateurs, ils peuvent être à la pointe de cette bascule, chacun et chacune dans son domaine d’impact. Mais à condition de ne pas rester entre « clones ». Il faut mélanger les générations, les disciplines, les expériences. Faire dialoguer les techs et les RH, les stratèges et les praticiens, les entreprises et la société civile. C’est de cette hybridation que naîtront les vraies innovations.

À lire : Travailler Demain, Muriel Pénicaud (scénariste), Mathieu Charrier (scénariste), Nicoby (dessinateur).

Éditions Glénat, 24€

Propos recueillis par François de Guillebon, rédacteur en chef du Magazine Reflets

Interview à retrouver dans le numéro de notre magazine Reflets dédié aux jeunes talents ESSEC :

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés